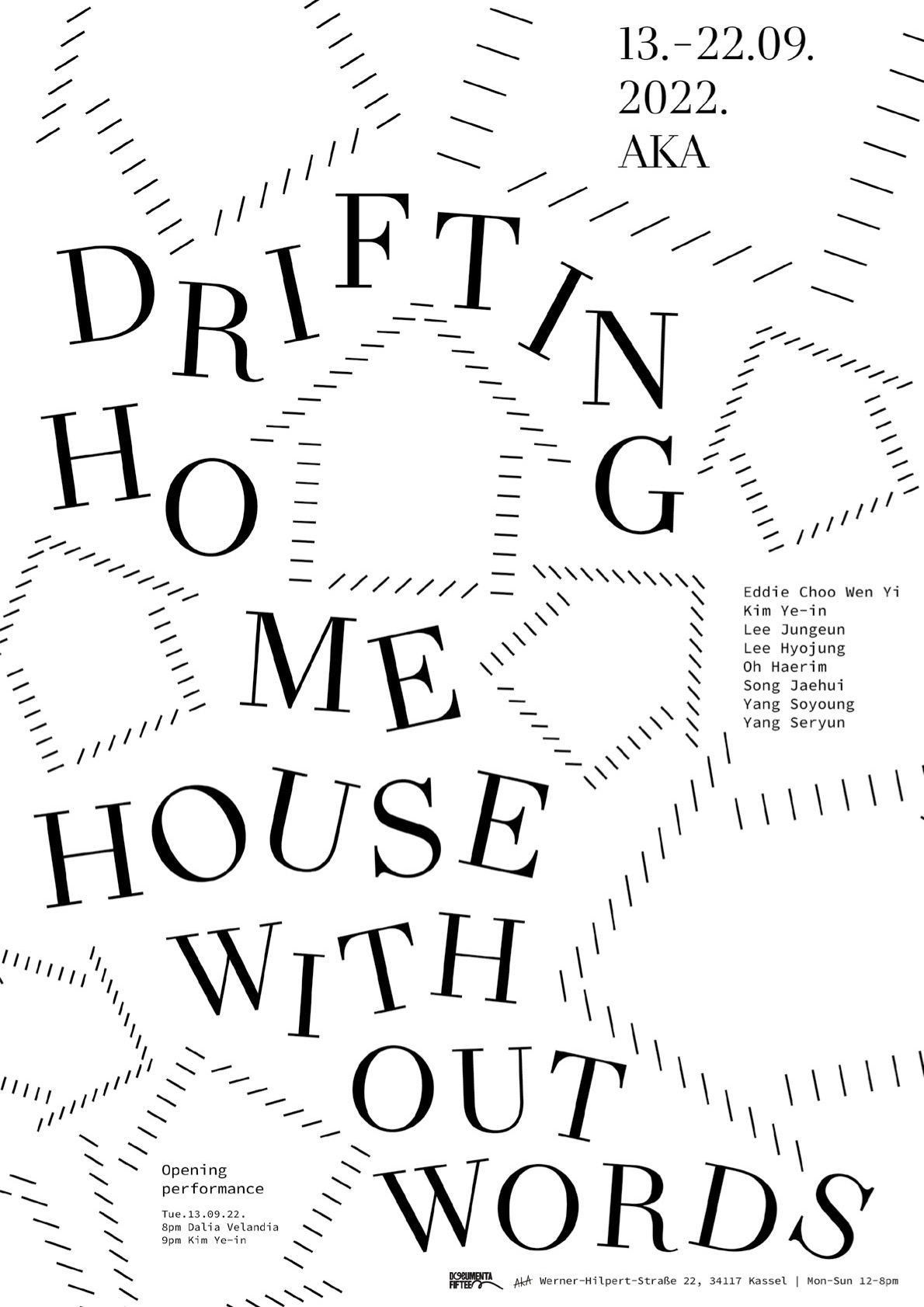

Exhibition Poster

‘Drifting home, House without words’ Group Exhibition

13.09 - 22.09.2022

Initiates

Kim Ye-in Lee Hyojung Song Jaehui

Artists

Eddie Choo Wen Yi Kim Ye-in

Lee Jungeun

Lee Hyojung

Oh Haerim

Yang Soyoung

Song Jaehui

Yang Seryun

Graphic Design

Lee Hyojung

Venue

AKA

Werner-Hilpert-Straße 22, 34117, Kassel

Support

Question of funding

The descendants - whose ancestors escaped their home away from war and military dictatorship - leave their home behind in order to escape patriarchy, female violence, classism and heteronormativity. Even then, the reason why they have been pushed away from where they existed, remain obscure. Those misfortunes they-each isolated- went through, which failed to be coined as social phenomena, would soon be regarded as an individual flaw. One keeps on doubting her misfortune, as one constantly witnessing the pain of the others. Their misfortune finally becomes trivial and they shut their mouth.

Once escaped from being ‘the Others’, now attains another attribute of ‘the Others’. They are now classified as ‘Asian women’ in the white society.

Holding an inconcealable racial characteristic means that you are exposed to

a defenseless danger. The body becomes ambiguous: they are too visible, and

yet invisible; their foreign bodies are easily objectified in certain gaze. Under this gaze, a unique body with a name exists as a symbol, that is, ‘Asian woman’. The minority attributes of Asian women will give you an explanation of their uninterpretable misfortunes. In this unified misfortune their history and names are easily deleted.

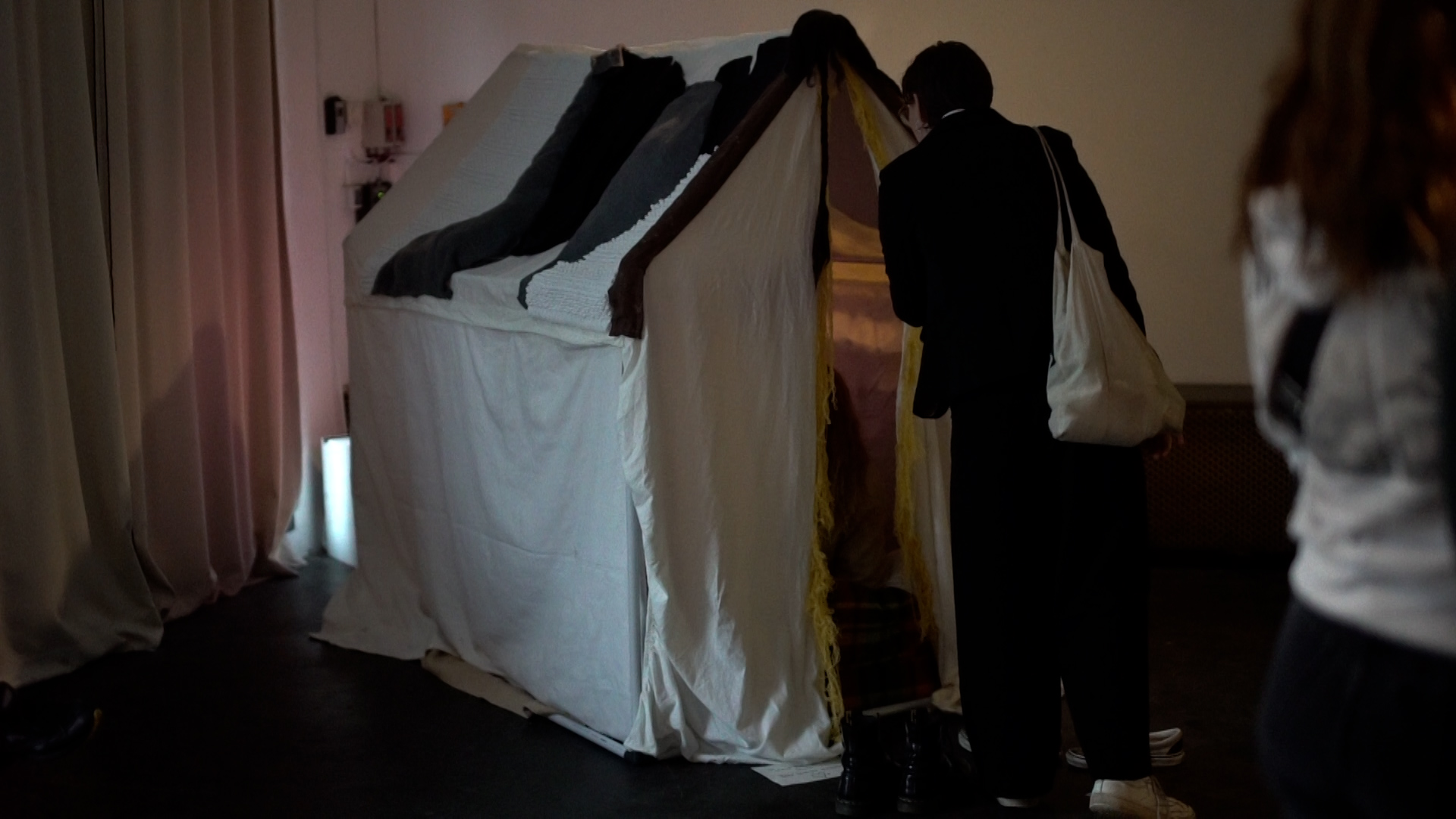

The nomad is emerging as a new way of life, and yet there are people who cannot make one’s home anywhere. For them, such life is not an option but an inevitable attribute. For some, leaving is easier because they have nowhere to go back. Wherever they stay switches to a temporary dwelling. For them, this is not a metaphorical expression, but a series of events that must be lived through their own body.

When the home is not settled and the house is silent, When you realize

you're always just hovering around the periphery of normativity; At the place you arrive, don't stop speaking up amidst countless misunderstandings and misinterpretations. Our misfortunes of different shapes must be spoken of in our many languages. Speak from a place where each of us has been pushed out. Speak with our lips that cannot be the one. Speak.

Statement Song Jaehui

Translate Kim Ye-in, Lee Hyojung

✶

전쟁과 군사 독재를 피해 조국으로부터 탈출한 선조들의 자손들은 가부장제, 여성폭력, 신자유주의, 이성애 규범성 등을 피해 집에서부터 옮겨진다. 이들이 있던 곳으로부터 밀려난 이유는 좀처럼 이름 붙여지지 않는다. 각자 고립된 채로 겪어야 했던 불행들은 하나의 사회적 현상으로 묶여지지 않고 단지 개인의 결함으로 여겨진다. 어디에서든 타인의 고통을 목도해야만 하는 시대에서 이들은 자신의 불행을 끊임없이 의심한다. 불행은 기어코 사사로운 것으로 간주되고 이들은 입을 다문다.

타자됨으로부터 도망쳐 온 이들은 이곳에서 또 다른 타자의 속성을 획득한다. 이들은 백인 중심 사회에서 단번에 아시안 여성으로 분류된다. 숨길 수 없는 인종적 특성, 곧 존재의 특성은 이곳에서는 적나라한 위험에 노출된다는 것을 의미한다. 이들의 신체는 이곳에서 놀랍도록 눈에 띄는 동시에 함부로 비가시화 되고, 이질적인 신체는 그들의 시선으로 쉽게 대상화된다. 이 시선 아래에서 이름을 가진 개인의 몸은 단지 아시안 여성이라는 기호記號로서 존재한다. 아시안 여성이라는 소수자성이 쉽게 해석될 수 없던 이들의 불행을 기꺼이 설명해준다. 또한 단일화된 불행 속에서 이들의 서사와 이름은 손쉽게 지워진다.

노마드가 새로운 삶의 방식으로 떠오르는 시대에서 어디에도 고정될 수 없는 사람들이 있다. 이들에게 이러한 삶의 방식은 선택이 아니라 그저 이들이 가진 하나의 불가피한 속성이 된다. 돌아갈 곳이 없기에 언제든지 떠날 수 있는 사람들. 머무는 곳이 어디든 그곳이 임시거처가 돼버리는 사람들. 이들에게 이것은 비유적인 표현이 아니라 몸으로 살아내야 할 연속적인 사건들이다. 고향은 고정되지 않고 집은 침묵할 때, 무수한 오해와 오역 사이에서도 말하기를 그치지 말 것. 우리가 가진 수많은 모양들의 불행은 우리가 가진 수많은 언어로 얘기해야 한다. 도저히 하나가 될 수 없는 입으로 저마다 밀려난 곳에서 말할 것. 그저 말할 것.

글. 송재희

번역. 김예인, 이효정